Слово шлем (heaume, hiaumet, yaume) — от немецкого helm — означает военный головной убор, несколько похожий на «морион» воинов каролингской эпохи. На смену этому шлему пришла коническая каска с неподвижным наносником, часто снабженная затылочным щитком. Эту форму называют норманнской, поскольку она, возможно, пришла из Нормандии или Скандинавии. За ней последовала модель, напоминающая выпуклый колокол, пришедшая из Северной Германии, Kalottenhelm.

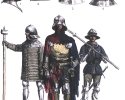

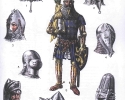

1. Немецкая военная шапка XII в. 2. Чешская железная шапка, XIII в. 3- Шапка-шлем начала XIII в. 4- Железная шапка с бармицей и бувигером конца XIV в. 7. Английский воин, около 1330 г. Вооружен секирой. 8. Немецкий пеший воин, около 1380 г. В железной шапке с наносником и в стеганой куртке.

1. Немецкая военная шапка XII в. 2. Чешская железная шапка, XIII в. 3- Шапка-шлем начала XIII в. 4- Железная шапка с бармицей и бувигером конца XIV в. 7. Английский воин, около 1330 г. Вооружен секирой. 8. Немецкий пеший воин, около 1380 г. В железной шапке с наносником и в стеганой куртке.

Шлем в точном смысле слова, какой мы вкладываем в него сегодня, то есть предмет в виде короба, закрывающего голову целиком — и называвшийся более точно по-немецки Topjhel (от Тор, горшок), затем Kugelhelm (от Kugel, шар), в форме вытянутого колокола, появляется в начале XIV в.

Шлем, или по крайней мере его первоначальный эскиз, впервые появляется в Hortus deliciarum — «Саде наслаждений» — аббатисы Герды де Ландсберг’, где встречается изображение забрала с отверстиями, приклепанного к конической немецкой каске в форме выпуклого колокола. Это забрало приобрело большие размеры к концу XII в., чтобы несколькими десятилетиями позже появиться на классическом шлеме.

Простой куполообразный шлем оказался легко уязвим для тяжелых ударов боевой булавы. Он приобрел коническую форму все более и более заостренную, чтобы противостоять ударам, наносимым сверху вниз. Интересно отметить, что шлем, кажется, мало носили в Испании, где его сменила небольшая каска в форме чаши.

Эти два типа каски раскрашивались в цвет гербов их владельцев.

1. Шапка с бувигером, 1420 г. 2. Монтабан-ская шапка. Такая шапка с двумя смотровыми прорезями появилась в начале XV в. в этом южном французском городе. 3. Железная шапка с приклепанными полями, 1450 г. 4. Железная шапка, 1460 г. А. Только правильной формой полей эта каска отличается от салада. 5. Пеший воин в железной шапке необычной формы, одетый в бригантину с рукавами, усиленную металлическими полосками. 6. Солдат парижского городского ополчения около 1360 г. в правление Иоанна Доброго. Войска крупнейших городов произвольно выбирали цвета щитов и значков на касках. 7. Пеший воин в железной шапке наиболее поздней формы и бригантине с вертикальными пластинами, 1440 г. Железная шапка была широко распространена по всей Европе в Средние века. Она давала превосходную защиту от ударов, наносимых всадниками сверху вниз.

1. Шапка с бувигером, 1420 г. 2. Монтабан-ская шапка. Такая шапка с двумя смотровыми прорезями появилась в начале XV в. в этом южном французском городе. 3. Железная шапка с приклепанными полями, 1450 г. 4. Железная шапка, 1460 г. А. Только правильной формой полей эта каска отличается от салада. 5. Пеший воин в железной шапке необычной формы, одетый в бригантину с рукавами, усиленную металлическими полосками. 6. Солдат парижского городского ополчения около 1360 г. в правление Иоанна Доброго. Войска крупнейших городов произвольно выбирали цвета щитов и значков на касках. 7. Пеший воин в железной шапке наиболее поздней формы и бригантине с вертикальными пластинами, 1440 г. Железная шапка была широко распространена по всей Европе в Средние века. Она давала превосходную защиту от ударов, наносимых всадниками сверху вниз.

Конический шлем одевался первоначально поверх своеобразного подбитого ватой капюшона, затем поверх кожаного или металлического подшлемника, часто поверх небольшой каски. Каска в свою очередь одевалась поверх хауберта — капюшона, покрывающего голову и плечи вплоть до груди. Хау-берт на протяжении XIV в. был вытеснен «ожерельем», крепившимся к кольцам бацинета шелковыми шнурками и лишенным капюшона.

В V в. падение Западной Римской империи привело к исчезновению военных традиций и вооружения античного периода, блестящая цивилизация была поглощена волной варварских орд. Эти варвары, будь то аланы, салические или рипуарские франки, одинаково презирали все виды защитных доспехов. Франки при Хлодвиге, образовав однородное войско, и храбрые потомки рипуариев, составивших войско Карла Мар-телла, показали своими решительными победами в 506 г. над вестготами и в 732 г. над сарацинами прочную организацию и военное искусство, хотя и примитивное, однако эффективное.

От этих «темных веков» (dark ages, как они называются и на английском) до нас дошли лишь редкие фрагменты вооружения.

С другой стороны, Восточная Римская империя, надежно укрытая огромными стенами Константинополя на Босфоре в Мраморном море, избежала трагической участи Западной империи. Книжные миниатюры и иконы показывают нам пластинчатые доспехи, шлемы в форме фригийского колпака и круглые или овальные щиты, имеющие странный искусственный и недостоверный вид. Этот театральный костюм мы находим до XI в. в греческих рукописях, однако щит там миндалевидной формы, тогда как в Италии военный костюм, кажется, утратил всякие черты воинственности, за исключением разве что конических шлемов, иногда окруженных тюрбаном, кажется, сделанным из меха. На миниатюрах из «Апокалипсиса Сен-Севера» изображено множество этих «ряженых солдат» XI века, лишенных по воле художника основных атрибутов воина.

ВIX в. во Франции, благодаря ревности анонимного художника реймсской школы и до XII в. благодаря жиронской школе, которые обе были привержены византийскому стилю,’ упрямо продолжали изображать посреди самой чудовищной резни эти образы воинов, совершено лишенных воинственности.

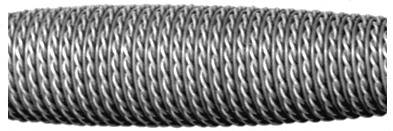

ВIX в. во Франции, благодаря ревности анонимного художника реймсской школы и до XII в. благодаря жиронской школе, которые обе были привержены византийскому стилю,’ упрямо продолжали изображать посреди самой чудовищной резни эти образы воинов, совершено лишенных воинственности. Наряду с пластинчатой броней существовали защитные доспехи, изготовленные из круглых переплетенных железных колец. Это более гибкая и легкая одежда, носить которую гораздо удобнее, но и защитные возможности ее гораздо ниже. Это то, что мы называем ныне кольчугой, однако термин этот практически не встречается в средневековых текстах.

Наряду с пластинчатой броней существовали защитные доспехи, изготовленные из круглых переплетенных железных колец. Это более гибкая и легкая одежда, носить которую гораздо удобнее, но и защитные возможности ее гораздо ниже. Это то, что мы называем ныне кольчугой, однако термин этот практически не встречается в средневековых текстах.

Шлема были наиболее распространенной частью доспехов, было найдено сотни тысяч экземпляров во всей Европе. Существовало множество различных форм шлемов, в этой статье приведены лишь некоторые из них и те, кто носили их - выжили по случайности. (Были также головные уборы из кожи, но существует мало прямых доказательств их формы). Позже историки пытались классифицировать найденное в типологии, и следуя письменным отчетам пятнадцатого века ввели термин ”шлем с забралом“, основой которого служила небольшая стальная шапка с глубокими элементами защиты глаз и шеи, которые сегодня называются “barbute“.

Шлема были наиболее распространенной частью доспехов, было найдено сотни тысяч экземпляров во всей Европе. Существовало множество различных форм шлемов, в этой статье приведены лишь некоторые из них и те, кто носили их - выжили по случайности. (Были также головные уборы из кожи, но существует мало прямых доказательств их формы). Позже историки пытались классифицировать найденное в типологии, и следуя письменным отчетам пятнадцатого века ввели термин ”шлем с забралом“, основой которого служила небольшая стальная шапка с глубокими элементами защиты глаз и шеи, которые сегодня называются “barbute“.

Эти шлема имели множество различных форм и были широко распространены. Классическая широкополая форма вдохновила британцев на создание подобного шлема во времена Второй Мировой войны. Куполообразные шлема с прорезями для глаз наиболее были распространены в северной части Европы; декоративные формы таких шлемов, подогнанных под размер головы владельца носили во Франции и Бургундии, но все таки барбют был распространен по всей Европе.

Эти шлема имели множество различных форм и были широко распространены. Классическая широкополая форма вдохновила британцев на создание подобного шлема во времена Второй Мировой войны. Куполообразные шлема с прорезями для глаз наиболее были распространены в северной части Европы; декоративные формы таких шлемов, подогнанных под размер головы владельца носили во Франции и Бургундии, но все таки барбют был распространен по всей Европе.

Barbute был очень популярен в Италии, некоторые с Т-образной щелью для глаз и носа напоминают древнегреческие шлема. Очень разнообразны формы шлемов с забралом - от простейших форм, закрывающих только верхнюю часть черепа до глубоких и широких, вытянутых в длинный задний хвост - для защиты шеи. Такие повсеместно использовались в Европе.

Все шлемы были на мягкой подкладке с несколькими толстыми чепрачными ремнями на пряжках или одним ремнем пристегивался под подбородком. Шлемы были блестящими, умело отполированными самими кузнецами, также могли быть черными или позолоченными, окрашенными или покрытыми тканью. Некоторые из них были богато украшены позолоченными украшениями и драгоценными камнями, перьями страуса или других птиц.

Все шлемы были на мягкой подкладке с несколькими толстыми чепрачными ремнями на пряжках или одним ремнем пристегивался под подбородком. Шлемы были блестящими, умело отполированными самими кузнецами, также могли быть черными или позолоченными, окрашенными или покрытыми тканью. Некоторые из них были богато украшены позолоченными украшениями и драгоценными камнями, перьями страуса или других птиц.

Крестьянские боевые ножи

Кинжалы средневековья

Анатомия кинжала

Немного фотографий

Для обозначения средневековых ножей используются термины Хаусвер (от нем Hauswehre - защитник жилищ) и Бауэрснвер (от нем. Bauersnwehr - защитник крестьян) в которых прямо подчеркивается низкий класс людей использующих это оружие. Есть терминологическое разделение Корд - боевой нож. Корделяс - длинный боевой нож с расширяющимся к острию клинком, аналог фальчиона и гроссмейстера.

Вне зависимости от формы и габаритов нож имеет одностороннюю заточку. Только с 19 века с легкой руки полковника Боуи острие клинка тяжелого ножа становится скошенным и заостренным на одну треть. Собственно боевых ножей известно немного. От хозяйственных они отличаются более массивным клинком и чем-то наподобие гарды. Для низ характерны клинки типа “Дроп поинт”, но также встречаются клинки “Спир поинт”.

Самыми ранними боевыми ножами были всевозможные саксы. Более поздние ножи от них мало отличались, поэтому саксом могут назвать большой нож скажем 14 века.. Но под закат средневековья появляются ножи вполне похожие на современные тактические. Боевой нож на войне используется не только как оружие, но и как инструмент для разделки туш животных, для обтачивания деревянных кольев и т. п. Многие боевые ножи имеют значительный вес около 400 грамм и длину клинка около 50 см. такие большие ножи-тесаки иногда относят к фальчионам.

Литовский нож 15 века, обратите внимание на дополнительный упор на рукояти.

Крестьянский нож нем. Hauswehre с упором для руки. Вероятно Швейцарский 16 век.

Кинжалоподобный, но все же крестьянский боевой нож 15 века.

Фото 1. Фото 2.

На фото 1. мечеобразный кинжал Базелярд. Полная длина 78.2 см. длина клинка 65 см, черенок рукоятки (hilt) 10.8 см. Конец 14 - начало 15 века.

На фото 2. немецкие крестьянские боевые ножи, к боевым их можно причислить только благодаря дополнительному упору на рукояти.

Кинжал (нем. Dolch, от лат. Doleguinus, фр. Poignard, Dague, англ. dagger, ит. pugnale от лат. Pugione) - это холодное оружие с коротким колющие-режущим обоюдоострым клинком, и рукоятью оснащенной гардой, предназначенное для тесной схватки, и по своему действию рассчитан на короткие, быстрые движения, иногда мог еще применяться в качестве метательного оружия.

В средние века кинжал стал еще и вспомогательным оружием, которым окончательно добивали противника, после того как он был тяжело ранен другим оружием, будь то меч, топор и т. д. Этот вид кинжалов так и назывался - кинжал милосердия (нем. Gnadott). Таким кинжалом можно было легко проникнуть между стыками пластин доспеха и даже проколоть плетение кольчуги. Не на войне его использовали как средство защиты и скрытого нападения, кинжал можно быстро достать и легко спрятать.

Уже с XIII века знатные в бою особы наряду с мечом стали применять и кинжалы. С той поры кинжал превращается в общепринятый предмет вооружения. Его носят на правом боку, на перевязи, подобно мечу. В 1340 году, когда феодалы стали носить на бедрах широкий пояс, который считался знаком достоинства рыцарского сословия, кинжал стали подвешивать к нему. В середине 14 в в бою кинжал кинжал подвешивали на цепи. Цепь укреплена сверху на правой стороне груди, чтобы не потерять оружие в рукопашной схватке. В городах средневековой Европы было принято, чтоб нож или кинжал просто так не болтались. Для этого его носили в обычной кожаной сумке или в ножнах. С XIV века не только нож, но кинжал становится неразлучным спутником мужчины, его носят на ремне с правого бока, а то и спереди. Из Испании в конце XV века распространился обычай носить кинжал за спиной рукоятью вниз. Эту моду переняли швейцарцы и немецкие ландскнехты.

Кинжал часто использовали в дуэлях и поединках как средство парирования удара вместо щита, то есть в правой руке держали основное оружие, а в левой руке - кинжал как вспомогательное. Такие кинжалы получили название «левая рука». Для достижения наибольшего эффекта эти кинжалы для левой руки часто делали с необычными лезвиями. Ими можно было не только отражать удары, но и захватывать оружие противника. Также в этих кинжалах мог быть спрятан тот или иной секретный механизм, предназначенный для различных целей.

Помимо секретных механизмов, которые увеличивали шанс нанести один-единственный смертельный удар, иногда применяли также особые кинжалы, лезвие которых было покрыто ядом. Достаточно было таким кинжалом нанести даже небольшую царапину, и противник умирал мучительной смертью.

В средние века было пять основных типов кинжалов. Каждый кинжал было отличить от других типов по форме его рукояти. Иногда к средневековым кинжалам добавляют и стилет, несмотря на то что стилет появился под самый закат средневековья.

В Квилон кинжала черенок, крестовина и навершие была как у меча. Базелярд рукоять была по форме симметрична букве “I”. Рондельный кинжал были круглые пластины вместо крестовины и навершия. Ушастый кинжалы имели два выступающих диска вместо навершия, и Баллок кинжалы отличались наличием двух круглых долей на месте крестовины.

Баллок кинжал, Басселяр, Квилон, Ушастый кинжал, Рондельный Кинжал, и Стилет.

Квилон (quillion, dolchmesser) появился в 13 веке, наиболее ранние версии его напоминают укороченный меч со скрещенной гардой. Этот кинжал был традиционно рыцарским оружием, носился на правой стороне и получил свое название из-за гарды, пересекающей рукоятку перпендикулярно ей (квилона), т. е. был как бы миниатюрным мечом. К 15 веку этот тип кинжала стал интенсивно трансформироваться во вспомогательное оружие для работы левой рукой совместно со шпагой, в русской оружейной традиции позднюю версию кинжала квилон, оснащенную щитком и крюками клинколомами называют Дага. Вообще техника работы с кинжалом в левой руке была детально разработана и даже появился специальное название “мен гошш” от франц. main gauche что и означает левая рука. Этот термин и система парирующих действий кинжалом сохранились в Испании до 18 века. В это же время появляется техника применения кинжала «лезвие вперед», т. е. для режущих движений, что может рассматриваться как рождение искусства сражаться ножом на Западе. На некоторых экземплярах щиток гарды был вывернут наружу. Квилон носился не только на правом боку, но и сзади чтоб слегка скрыть, за поясом, с рукоятью, направленной влево, чтобы удобнее было доставать, или вправо, если он использовался без меча.

Что интересно во всех книгах пишут не “мен гошш”, а “маин гауче” читая французские слова как английские.

Рондел или Рондо (rondel) - один из самых популярных военных кинжалов. Свое название получил за свою круглую гарду (Rond - круг фр.) и головку. Дискообразный эфес предотвращал соскальзывание руки на лезвие при мощных, прокалывающих насквозь ударах и защищал руку от ударов лезвием меча противника. Рукоять представляла собой гладкий цилиндр, т. к. скольжение руки стопорилось гардой. Само лезвие имело довольно разные формы, обычно оно было вытянутым и заостренным с двух сторон или четырехгранным, хотя иногда встречались ронделы с трехгранным лезвием, предвестники итальянских стилетов. Расцвет этого оружия приходится на 15 - 16 век. Были вытеснены стилетами.

Базелярд (англ. baselard иногда читается как басселярд) - кинжал названный по имени города в Швейцарии (Базеля), откуда он происходит. Самая распространенная версия кинжала в Европе в 14 - 15 веках. Постепенно этот кинжал трансформировался и стал называться «швейцарским». К 15 веку рыцари перестают носить басселард, но горожане и пешие солдаты продолжают пользоваться им. Базелярд, как и рондел, имел крупную гарду, однако она не была круглой, а состояла из крестовины и упора со стороны головки, так что ручка выглядела как римская цифра «I». Басселард имел двустороннюю заточку клинка, и вдоль центра лезвия проходила слабовыраженная «алмазная грань», т. е. выпуклость как у некоторых вариантов мечей. Очень длинные базелярды даже носились слева, как меч, подвешенные на перевязи.

Баллок (англ. Ballock dagger) он же “кинжал с яйцами” — известен как кинжал со специально укрепленным острием (для пробивания прочных предметов). Поэтому наиболее часто использовался как кинжал милосердия. Не смотря на то что к 17 веку трансформировался в шотландский кортик, который был довольно практичен на ранней стадии своего развития, когда он еще очень напоминал баллок его не стоит путать с национальным шотландским кинжалом. Баллок кинжал был хорошо сбалансированным оружием с умеренно длинным, постепенно сужающимся лезвием и односторонней заточкой. Он мог удерживаться левой рукой из-под щита, в то время как правая рука угрожала противнику широким мечом. Меч, щит и кинжал — все являлось как защитным, так и атакующим оружием, способным наносить опасные удары. Баллок кинжал использовался и рыцарями и простыми воинами и вовсе не военными людьми до конца 17 века, но рыцари отказались от Баллока уже середине 15 века заменив его Ронделем.

Ушастый кинжал (англ. ear dagger) известен так же как “Бургундский кинжал” и “Левантийская дага” использовался с 14 по 16 век и назывался так за два диска наподобие ушей, крепившихся к головке ручки. Первоначально они располагались вдоль рукояти почти параллельно, но постепенно стали все больше и больше расходиться в стороны, пока не образовали почти прямую линию, перпендикулярную рукояти. Рукоять украшалась узором и покрывалась пластиками из кости, металла или дерева. Гарды не было, лезвие от рукояти отделялось цилиндром несколько большего диаметра, чем рукоять. Для нанесения сильного колющего удара большой палец упирался между ушей навершия. Лезвие обычно делалось острым с двух сторон, однако с одной стороны оно было несколько длиннее, чем с другой. Носились кинжалы в ножнах из дерева, украшенных кожей и были оружием общества, носимым больше для украшения, чем для боевых действий. Но тем не менее их активно использовали итальянские наемные убийцы для ударов из под тишка.

Стилет (итал. stiletto)- нововведение 17 века, дожившее до нашего времени. Итальянский вариант кинжала, имевший сильно вытянутое, без режущих острых краев трехгранное или четырехгранное лезвие. Это колющее оружие продолжает использоваться и в некоторых современных вариантах или в качестве штыка, а во времена первой мировой войны им вооружались регулярные войска и назывался он окопным кинжалом.

Здесь в целом терминология, та же что подавалась в статье “Современные боевые ножи”, но с некоторыми новыми деталями.

1. Клинок - основная рабочая и боевая часть кинжала.

2. Рукоять, эфес - служит для удерживания оружие в руке, состоит из навершия, черенка и гарды.

3. Острие, вершина, кончик клинка

4. Лезвие - заточенная грань клинка, у кинжала их две.

5. Обух - не заточенная грань клинка, для кинжалов нехарактерна, но бывает.

6. Перо, оно же и обоюдоострый конец клинка, у кинжалов редко выделяется как отдельная деталь.

7. Пятка, плечики - не заточенная часть прямо у рукояти.

8. Крюки-клиноломы, предназначены для перехвата вражеского клинка, здесь отдельная деталь от крестовины, но бывает выходит прямо от крестовины, а иногда даже заменяет её.

9. Крестовина, служит больше фиксатора руки, предотвращая сползание руки на клинок.

10. Щиток.

11. Отбортовка, загнутый край щитка позволяет увеличить прочность щитка.

12. Черенок - у многих ножей и кинжалов рукоять состоит только из черенка.

13. Нижнее кольцо - необходимо для фиксации обмотки черенка рукояти.

14. Навершие, головка - препятствует выскальзыванию кинжала из рук. Служит для уравновешивания оружия.

15. Пуговка - шляпка заклепки фиксирующей навершие и гарду.

Сечения клинков (выше) Разнообразные формы сечения показывают, как человек пытался получить возможно более жесткий клинок при его возможно меньшей толщине.

Параллельные плоскости (А) создают самый мягкий, гибкий клинок. Клинки с выпуклыми (В) или вогнутыми, с желобками (С) сторонами более жесткие, так же, как и ребристые (D), трехгранные (Е) и ромбические (F). Шилообразные клинки (G) без режущих краев применялись только для колющих ударов.

Для нанесения колющего удара кинжалы обычно имеют суживающийся клинок, часто обоюдоострый. Разнообразие очертаний клинка очень велико. Некоторые стали традиционными для определенных районов, другие диктуются материалом изготовления: Широкий треугольный клинок, такая форма компенсирует мягкость металла. Узкий треугольный клинок, идеален для боевого кинжала. Мечевидный клинок одинаково подходит и для колющих и для режущих ударов.

Реконструкция облика ножей викингов, славян и т. п. периода VIII–X в. в. С точки зрения простоты и удобства они весьма хороши как вспомогательный хозяйственно-бытовой инвентарь. Длина рукояти и клинка почти равная в целом такие изделия от 20 до 30 см длиной.

В ранних образцах кинжалов (даже не средневековья а античности) рукоять крепилась к клинку заклепками (а). Крепление черешкового клинка более прочное (b). Самой прочной является конструкция с черешком во всю длину рукояти (с). Разнообразие форм и материалов рукоятей безгранично. Но для крестьянских ножей наиболее популярной была деревянная рукоять. Кто по богаче мог позволить рукоять вырезанную из кости или камня или из ценной породы древесины. Применялась также оплетка из кожи, с конца 15 века особым шиком было делать оплетку на кинжалах из витой проволоки, вплетая стальные, серебряные и золотые проволочные нити. На практике проволока очень полезна в случае применения латных перчаток и рукавиц, которые своими краями глубоко царапают кожаную и деревянную поверхность. Популярная в наши дни рукоять из кожаных шайб для средневековья не характерна.

|

|

| Рукоять 16 века, скорее всего от Базелярда. Выполнена из орехового дерева. | Оплетка проволокой рукояти кинжала, такая оплетка применялась и для мечей. |

|

|

| Реконструкция большого ножа 42 типа по Харльду Петерсону | Реконструкция Басселярда из коллекции музея Royal Armouries |

Использована литература.

В.Н. Попенко. Холодное оружие Востока и Запада. Москва. 1992.

Эварт Окшотт. Архология оружия. От бронзового века до эпохи ренесанса. М.: Центорополиграф. 1994.

Иллюстрированная история оружия./Пер. с английского А. Самсонов. Мн.: ООО “Поппури” 2004.

К. В. Асмолов. История холодного оружия. Часть 1. К.Ц. “Здоровье .Народа” 1993 г.

В. С. Жарков. История создания рыцарских орденов и каталог холодного оружия. Снаряжение рыцарей средневековой европы. - Брест. Академия. 2005.

Джеральд Уинланд/ Мечи Шпаги и Сабли Настольная книга коллеционера. М.: Тривиум. 1991

В. Н. Хорев, М. Б. Ингерлейб. Твой нож. Астрамедиа

Хорев В. Н. Реконструкция старинного оружия / В. Н. Хорев. — Феникс, 2006. — 249,

Emil Vollmer Werlag. Blanke Waffen.

Форум My armory

Первоисточник http://swordmaster.org/2010/06/25/boevye-nozhi-i-kinzhaly-srednevekovya.html

Ландскнехт (нем. Landsknecht - первоначально «слуга страны» (букв. перевод). позднее в значении: пеший воин, пехотинец) - немецкий наемный пехотинец эпохи Возрождения. Термин впервые был введен в употребление Питером ван Хагенбахом, летописцем Карла Смелого Бургундского.

Ландскнехты нанимались в основном из представителей низшего сословия (бедноты) в противовес рыцарям-дворянам, хотя последние нередко занимали посты высших офицеров в подразделениях ландскнехтов. Кроме того, ландскнехты были своеобразным «германским ответом» швейцарской пехоте.

Стоит отметить неприязнь ландскнехтов швейцарцами, вследствие чего и те и другие, сражаясь друг с другом, не брали пленных, убивая их.

Как и любые наёмники, в условиях войны ландскнехты не чуждались грабежа и разбоя. В связи с этим в период Тридцатилетней Войны стали нарицательными такие слова, как «банда» (отряд ландскнехтов) и «мародёр» (фамилия одного из ландскнехтских капитанов). Считалось также, что ландскнехт зарабатывал в месяц больше, чем фермер - за год.

Войска наёмников - ландскнехтов и рейтар, получившие распространение в Европе с конца XV в. до начала XVIII в. явились переходным звеном от рыцарской конницы средневековья к регулярным армиям нового времени, комплектовавшимся рекрутами.

Без ножа - как без рук

Нож - самое распространенное орудие наших предков славян. Он был необходимой принадлежностью мужчин, женщин, земледельцев и ремесленников, воинов и охотников, и это был объект социального статуса. Результаты археологических раскопок в курганах Черниговской области позволили Прочитать остальную часть записи »

Латные рыцарские перчатки модель 1.1: Данная модель перчаток выполнена в европейском готическом силе. Ярко стилизована, множественные украшения ребрами жесткости, цветная клепка, адаптирована под ролевые игры, театральные постановки, а так элемент декора. Используется с различными стилизациями доспеха. Прочитать остальную часть записи »

Латные рыцарские перчатки модель 1.1: Данная модель перчаток выполнена в европейском готическом силе. Ярко стилизована, множественные украшения ребрами жесткости, цветная клепка, адаптирована под ролевые игры, театральные постановки, а так элемент декора. Используется с различными стилизациями доспеха. Прочитать остальную часть записи »

Наплечники модель 1.2: Полные рыцарские плечи под латные доспехи. Плечи стилизованы под полный готический латный доспех. Входят в комплект с кирасой. Подходят для использования во всех мероприятиях спортивно исторического фехтования. Прочитать остальную часть записи »

Наплечники модель 1.2: Полные рыцарские плечи под латные доспехи. Плечи стилизованы под полный готический латный доспех. Входят в комплект с кирасой. Подходят для использования во всех мероприятиях спортивно исторического фехтования. Прочитать остальную часть записи »

Наплечники модель 1.4: Реконструкция наплечников панцирь “Визби”. Данная модель наплечников является полностью историчной. Подходят для использования во всех мероприятиях спортивно исторического фехтования. Прочитать остальную часть записи »

Наплечники модель 1.4: Реконструкция наплечников панцирь “Визби”. Данная модель наплечников является полностью историчной. Подходят для использования во всех мероприятиях спортивно исторического фехтования. Прочитать остальную часть записи »